SALENTO, HISTORIA,

CULTURA, AGUA, PAISAJE, ECOTURISMO Y BIODIVERSIDAD

EXTENSIÓN TERRITORIAL: 378,63 kilómetros. cuadrados

ALTURA SOBRE EL NIVEL MAR: 1895 m.s.n.m

TEMPERATURA PROMEDIA: 16 grados centígrados

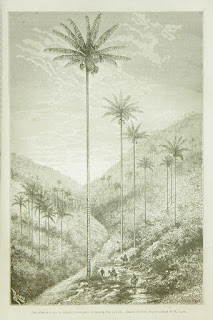

FLORA: Palma de cera, declarado Árbol Nacional de

Colombia por la ley 61 de 1985, que promueve su propagación, conservación y

protección. Esta palma habita en un rango altitudinal de 2000 a 3000 m.s.n.m.

FAUNA: Condor de los Andes, Oso de anteojos, León

americano, Danta, Loro orejiamarillo, ambas especies en vía de extinción; Puma

o León Americano; Venado Soche.

AVIFAUNA:

Pava

de Monte: habita los estratos medio y bajo de monte, construye sus nidos en los árboles. Su tamaño es de 61

cm. Desde la cabeza hasta la cola, es muy silenciosa y se alimenta de frutos de

árboles nativos.

Soledad

de Páramo: habita los estratos medios el bosque, sus nidos los construye sobre

las ramas, tamaño 25 cm de la cabeza a la cola, se alimenta de frutas e

insectos.

Tucán

de Monte: hace sus nidos en huecos hechos en troncos por otros animales, habita

entre 2700 y 3400 m.s.n.m. se alimenta de frutos e insectos y en ocasiones

huevos de otras aves.

PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS

Arquitectura

y urbanismo: Las construcciones datan de las colonizaciónes, se conservan en

buen estado, de intenso colorido, ostentan grandes puertas de madera muy

trabajada, ventanas de igual estilo y grandes balcones.

El

camino del Quindío: Un atractivo histórico.

Parque

el mirador: Se encuentra en la parte oriental del municipio, se llega a él por

un conjunto de escaleras que está al final de la calle real. Desde allí se

observa todo el Valle de Cocora (que significa en el vocablo Pijao, estrella de

agua).

Valle

de Cocora: Es una región de alto valor turístico, debido a su singular belleza,

ya que es el hábitat de la palma de cera del Quindío, árbol nacional de

Colombia uno de los mayores atractivos de Salento; además es la vía de entrada

a las reservas naturales del alto Quindío y al Parque Nacional Natural de los

Nevados.

Cerro

Morro Gacho: Ubicado en cercanías al Valle de Cocora, a una altura de 3450

m.s.n.m.

Parque

Nacional de los Nevados: Está entre los departamentos de Caldas, Quindío,

Risaralda y Tolima. Allí se encuentra el Nevado del Tolima, Santa Isabel, El

Cisne, El Ruiz y el Paramillo del Quindío; también se encuentran la Laguna del

Encanto, La Virgen, La Leona, Laguna Verde y valles como los del placer y la Medialuna.

Reserva

Natural del Alto Quindío, Acaime: Ubicada sobre los Andes Centrales de

Colombia. Allí se hallan los bosques de niebla; llamados así por su constante nubosidad

y humedad.

Reserva

forestal Navarco: Localizada al oriente de la ciudad de Armenia, a 2920

m.s.n.m, puede ofrecer los servicios de alimentación, alojamiento y servicio de

guías especializados, para llegar allí, se parte por la carretera que conduce a

Ibagué. En este lugar se producen más de 3000 alevinos.

Puente

del Amparo: Considerado por los expertos como una reliquia histórica de la

arquitectura de los años veinte, fue inaugurado en el año 1920, rememora la

época en que llegó, por primera vez, el tren a la región.

Reserva

Natural Estrella de Agua: Se encuentra a 3200 m.s.n.m, queda a 3,5 horas de

camino desde Cocora.

Plato

Típico: Trucha asada o frita con patacón.

CAMINO DEL QUINDIO: RUTA COLONIZADORA

El

camino del Quindío patrimonio e identidad de la nación y del Quindío, como el

legado Quimbaya, la palma de cera, la arriería, la arquitectura, el canasto, el

café, el escudo y la bandera. Todo ello nos identifica, nos hace pensar que

compartimos con otras personas cosas que son sólo nuestras.

Camino

del Quindío, en 1550 partía de Cartago

Viejo, siguiendo el río Otún arriba, luego el Roble, Boquía, siguiendo el río

Quindío arriba hasta Alegrías, pasando por Magaña, Tochecito, mina de Bolívar a

Ibagué Viejo (Cajamarca) y por el moral al valle del Tolima; con el propósito de establecer comercio con Cartago que se perfilaba como centro minero de la Gobernación de

Popayán con mercancías como: alimentos como: cacao, harina de trigo, ajos del

Nuevo Reino y mercancías provenientes de

España que entraban por él rio Magdalena para el suministro de las minas y el

comercio de la circunscripción de Popayán.

FUNDACIÓN.

Salento

se fundó sobre la “Sierra Nevada de los Andes del Quindío”, al emprender su ascenso,

sobre el camino que de Santa Fe conduce a Popayán.

En

el año de 1843, por decisión gubernamental se ubicaron dos colonias penales, en

dos espacios emblemáticos del camino: Toche y Boquía. En el punto de Boquía, se construyó una casa

en Baquía con el propósito que sirviera de depósito y escala de los viajeros. Igualmente,

se estableció la tercera sección del presidio de Panamá, con el propósito de componer

el camino del Quindío, que comunica a Ibagué con Cartago, senda que por siglos condujo

la historia del territorio,

Boquía,

sitio de paso y descanso, por donde trasegaron importantes personajes de la

Historia nacional e internacional como lo son: José Celestino Mutis 1.873;

Francisco José De Caldas 1.795; Alejandro Von Humboldt 1.801; Simón Bolívar el

5 de enero de 1830; Isaac F. Holton 1865, entre otros más.

Boquía

fue el punto inicial en la fundación de Salento. Halagados por el establecimiento

de un presidio, se trasladaron a ese paraje, algunas familias, que inicialmente

se habían afincado en las aldeas de Condina y Buriticá.

El

18 de julio de 1844 Pedro Alcántara Herrán, expidió un decreto tendiente a dar

fondos para una nueva parroquia en la montaña del Quindío, más específicamente

en la aldea de Boquía Pronto se estableció un sacerdote para el servicio

espiritual de sus pobladores, nombramiento que recayó en el presbítero Casimiro

Gamba, quien hubo de celebrar la primera misa.

La

aldea de Boquía se extendía constantemente, razón por la cual no eran suficientes

los terrenos de la planicie del valle de Boquía. Conjuntamente, las constantes

crecidas del río amenazaban con borrar el pueblo, por tanto, sus moradores

buscaron un sitio más alto, escogiendo el sitio llamado “Barcínales”, y allí,

construyeron la primera casa en el año de 1851.

“Barcínales”, es el actual sitio que ocupa hoy Salento.

En

el año de 1860, José María: Serna y Ramón Elías Palau, naturales de Cartago, demarcaron

la plaza y le dieron el nombre de “Nueva Salento”. Igualmente, figuran como

primeros pobladores los señores Antonio Ramírez, Cruz Ocampo, Simón Castaño,

Vicente Buitrago, Cornelio Marín y Teodoro Ocampo.

Desde

el “Boquerón del Páramo”, hasta los valles del rio Quindío, se dibuja un

paisaje encantador, compuesto por hermosas pinceladas de tonos verdes, azules y

blancos, moderado de un benigno clima, como consecuencia de su variada

topografía

HOLTON ISAAC, 1857: “Desde

que se deja Ibagué, la Balsa es el único sitio que merece llevar un

nombre. Se dice que la población del

distrito es de 199 y la de Boquía 198, pero la población de ambas esta

diseminada en más de 100 millas cuadradas.

Este es el primer lugar que he visto donde se cultiva en

abundancia. Los llevan a vender a

Cartago”.

1

M. ED. ANDRÉ: marzo 8

de 1876: “Salento es una aldea de formación reciente que cuenta a lo sumo

doscientos habitantes. Hace sólo doce años que tiene el nombre que lleva, pues antes

se llamaba Boquía”.

.