LOS CAMINOS QUE UNÍAN AL NUEVO REINO DE GRANADA CON LA GOBERNACIÓN DE POPAYÁN.

ANTECEDENTES BÍOGEGRAFICOS EN EL PASO DEL QUINDIO.

El paso del Quindío en siglo XIX fue escenario de observaciones,

ensayos, y estudios por parte de científicos viajeros, relativos a los animales y las plantas situadas en la ruta. Reflexiones

y suposiciones consignadas en textos

históricos, hoy, insumo de la disciplina científica denominada biogeografía.

Uno de los escenarios de estudio y trabajo por parte de Humboldt y Caldas se efectuaron en lugares

aledaños al paso de los Andes del

Quindío, donde la biodiversidad es fecunda, como resultado de la diversidad de

altura del relieve del territorio aledaño al camino, situación que se constituyó

en laboratorio a campo abierto, en la

recopilación del tratado de la geografía de las plantas.

En el paso del Quindío, que une los valles interandinos del Magdalena y

Cauca, con una distancia de 20 leguas entre Ibagué y Cartago[1],

describe la presencia de especies vegetales, como la ceroxylon andicola, única

palma alpina (de montaña) que hasta ese momento no se conocía, ubicaba en los

Andes de Quindío, en los valles de los ríos San Juan, y Tochecito, en alturas

comprendidas desde los 1860 hasta la de 2,870 metros, con estípites de más de

54 metros de altura, y cubierta de su

resina blanquecina, sometida a diferentes experimentos y que los lugareños

utilizaban como cera para la elaboración de lucernas.

Otra planta histórica descrita es la guadua, de la cual

indica su colosal presencia en los Andes del Quindío, en la ladera occidental,

entre los tambos de Buenavista, la Balsa, y Piedra de Moler.

Fuente: FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS. SEMANARIO DE LA NUEVA GRANADA (MISCELANEA DE CIENCIAS, LITERATURA, ARTES É INDUSTRIA) Publicada por una sociedad de patriotas Granadinos, bajo la dirección de FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

[1] 1 En 1778 D. Ignacio Buenaventura midió á cordel desde la plaza de

Ibagué hasta la de Cartago , y halló 20 leguas y 1531 varas.

Camino de Guanacas: utilizado desde tiempos prehispánicos,

cruzaba el páramo de Guanacas. Su longitud, aproximadamente de 26 leguas (más o

menos 145 kilómetros), desde la ciudad de

Popayán hasta la de Timaná. [1]

Para su recorrido se necesitaban hasta veinte

días y presentaba bastantes peligros, en especial de perder las caballerías. El

brusco descenso desde los páramos y la cordillera a tierra caliente del valle

de Neiva era fatal para muchos de los que caminaban por este camino, incluidos

los indígenas que eran utilizados como cargueros y silleros.[2]

Al norte del territorio pijao existieron

también otras rutas que comunicaban a Popayán con el Nuevo Reino. Las primeras

en ser utilizadas por los españoles.

Camino de Santa Isabel: salía desde la ciudad de Tocaima, cruzaba

el Magdalena a la altura de la desembocadura del río Opia, pasaba por el pueblo

de Venadillo, y finalmente atravesaba la Cordillera Central, entre los nevados

del Tolima y de Santa Isabel, para descender hasta Cartago.

Camino de Herveo: ascendía

por el río Guarinó hasta los nevados de Herveo y el Ruíz para luego descender

por Chinchiná hasta la ciudad de Cartago.

Jorge Robledo por orden de Miguel Muñoz exploró un caudaloso río que

nace en la cordillera del Quindío y rinde tributo al Cauca, el cual se conoce

con el nombre de “La Vieja”, porque en sus orillasencontraron a una india

anciana y rica a quien despojaron de sus joyas.

Al pie

de la Montaña del Quindío en Cartago, cruce de los caminos que comunicaban el

calle del Cauca con los del Atrato, San Juan y Magdalena,

Camino del Quindío: A partir de 1550,

después de la fundación de la población de Ibagué, por el Andrés López Galarza en

el Valle de Las Lanzas, fue abierto otro ruta que conocería con el nombre de camino

del Quindío.

Su recorrido, de Popayán, siguiendo el curso

del río Cauca, y pasando por Cali, se llegaba hasta un lugar conocido como el

“Paso de Gallo”, en donde se cruzaba el río de La Vieja para ascender hasta

Cartago, pasando por un pueblo de indios llamado Pindaná de los Cerrillos. Una

vez se llegaba a la ciudad, se proseguía a subir la cordillera bordeando el río

Otún, pasando por un sitio llamado El Roble, y descendiendo nuevamente para cruzar el río

Quindío y llegar al sitio de Boquía. Allí se tomaba el curso de éste último río

y se ascendía nuevamente a la cordillera hasta el río Toche, desde donde

se descendía a Ibagué. La distancia de

Cartago a Ibagué figuraba de 22 a 25 leguas (aproximadamente 130 kilómetros) y

recorrerla tomaba alrededor de cuatro días.

A pesar de que este camino era “tan conocido por malo”, los viandantes lo preferían al de Herveo o al de Santa Isabel porque a estos se les consideraba peores. También era una mejor vía de comunicación a comparación del largo rodeo que había que dar por Neiva y Timaná, por donde se pasaba un muy largo y despoblado páramo, y tan frío y perjudicial, que en él se helaban y perecían muchas personas de las que habían de andar esta jornada; y demás de esto y de la aspereza y maleza de este camino, se hacía un grande rodeo de muchas leguas que doblaba el trabajo a los que lo caminaban su grande longura”[3]

[1] Relación de Popayán (Siglo XVI)”, en Relaciones y Visitas a los

Andes, tomo I

[2] Germán Colmenares, Historia económica y social, 30-31

En 1541.el primer camino que apalearon los Españoles para ir de Cartago viejo al valle del Tolima fue por la orilla del río Otún arriba, a los nevados pasando cerca del nevado del Tolima, ruta que fuera utilizada por los Quimbayas, luego por los españoles.

Hacia 1550 se describe otra ruta: de Cartago viejo (hoy Pereira) siguiendo el río Otún arriba, luego al Roble a Boquía, siguiendo el río Quindío arriba hasta Alegrías pasando por Magaña, Tochecito, mina de Bolívar a Ibagué viejo y por el moral por el valle del Tolima.

En 1551 Ibagué es trasladada al actual sitio y se describe una nueva ruta: pasando por la orilla del río Coello arriba a los nevados, del nevado del Tolima, hasta los nacimientos del río Quindío y Otún; este camino seguía por la orilla del río Quindío abajo hasta Boquía, donde se unía con la variante descrita anteriormente.

El Camino de Santa Isabel, en el siglo XVI , fue el primer camino que comunicaba los valles de los ríos Magdalena y Cauca. Atravezaba la cordillera central y comunicaba a Santafé con la Gobernación de Popayán. Por el riesgo de perecer los pasajeros a manos de los indios salvajes que poblaban la cordillera por aquella parte fue prohibido su transito.

En 1553 los peninsulares prohibieron el paso por el camino de Santa Isabel y determinnaron la apertura del Camino del Quindío por una ruta diferente. Bajo las ordenes de Melchor Valdesdes, justicia mayor de la recion fundada Ibagué, fueron contratistas para la apertura del camino del Quindío, los señores Joanes de Leuro, Francisco Bernáldez, Pedro Navarro, el Capitán Antonio de Meneses, con sus recursos y ayuda de los vecinos abrieron el camino aprovechando una depresión al sur del Quindío para comunicarse con Cartago.

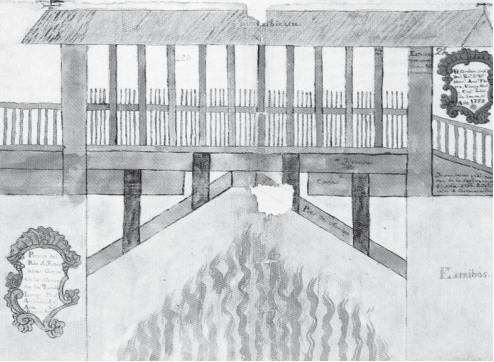

Puente sobre el río Coello en la montaña del Quindío, proyectado por Ignacio Nicolás de Buenaventura para cruzar el río San Juan en 1777.Fuente: Archivo General de la Nación, Mapoteca No. 4, No. 96-A, VC

Antonio

Gonzales de Padilla, Alcalde Mayor del Nuevo Reyno, el 31 de enero de 1562,

decretó la obligación de los encomenderos para que se repartiesen la

composición del camino del Quindío [1]

[1] Camino de Santa Isabel, Su

historia, conveniencia y practicabilidad, ventaja sobre los demás que

atraviesan la cordillera central.

Imprenta de vapor de Zalamea Hermanos. Editor Enrique Zalamea. Bogotá 1888.Pág.

6

El capitán general JUAN MONTAÑO, proveniente de Santafé, es el primero en cruzar dicha ruta para combatir la sublevación de ÁLVARO DE OYÓN en la gobernación de Popayán y se refiere a su transito con la descripción de la existencia de tambos de españoles en cada jornada donde dormían por los que por él transitaban.

En 1691, empiezan las licitaciones de apertura y mantenimiento de nuevos caminos y variantes en los de los indígenas, con especificaciones concretas de acuerdo a los adelantos de la ingeniería de la época.

“De Cartago, pasando por el pueblo Pindaná

de los cerritos, a la confluencia del Río de

Dentro el espacio de cada tres leguas ejercerá el cura su jurisdicción espiritual. Todos los vecinos en su respectivo hogar harán un potrero, para encerrar las caballerías, que estén seguras, y tengan donde pacer. Para la manutención del potrero cada par de caballería pagará un curatillo al vecino, y este mantendrá también en buen estado la hospedería y tambo en beneficio de los pasajeros”.

En 1758 el Virrey Solís licitó

la reparación de la ruta y esta fue adquirida por los señores don Luis López de

Los principales tambos o contadores que estaban establecidos a través del recorrido eran:

1. IBAGUÉ

2.

3. CARA DE PERRO LAS TAPIAS

4. LAS TAPIAS EL MORAL

5. EL MORAL BUENAVISTA

6. BUENAVISTA CHACHAFRUTO

7. CHACHAFRUTO AGUA CALIENTE

8. AGUA CALIENTE EL MACHIN

9. MACHIN RÍO SAN JUÁN

10. RÍO SAN JUAN TOCHE.

11. TOCHE

YERBABUENA.

12. HIERBABUENA

QUEBRADA CRUCES.

13. QUEBRADA

CRUCES QUEBRADA TOCHECITO.

14. QUEBRADA

TOCHECITO BOQUERÓN DEL PÁRAMO

15. BOQUERON

DEL PARAMO A MATAFICUA

16. MATAFICUA

A CRUZ GORDA o BARCINAL

17. CRUZ

GORDA RIO QUINDIO

18. RIO

QUINDÍO (BOQUÍA) AL ALTO DE LARAGANADO

19. LARAGANADO

AL ALTO DEL ROBLE.

20. ALTO EL

ROBLE A EL SOCORRO o (PORTACHUELA)

21. EL

SOCORRO o

(PORTACHUELA) a

BUENAVISTA

22. BUENAVISTA

23.

24. PIEDRAS DE MOLER CARTAGO.

La apertura de la variante del Camino Del Quindío por la

ruta de Cartago nuevo, Piedras de Moler